Edouard Rosay

Edouard Rosay

Notes

Prologue

Cinq mai 1958, neuf heures trente.

« Tu n’as plus de grand’mère. »

Mon grand père, les larmes aux yeux, essuie d’une main tremblante ses lunettes à double foyers. Nous sommes au cinquième étage du 5 de la rue Racine à Rouen, au domicile de ma chère tante et marraine qui m’accueille régulièrement pour des petits séjours lorsque ma mère, trop fatiguée, ne supporte plus la présence des cinq enfants.

J’ai onze ans depuis un mois, et suis dans la période préparatoire de ma communion solennelle qui aura lieue dans une semaine.

C’est la première fois de ma vie que je vois un adulte pleurer. Je suis effondré, je m’approche d’Apa, c’est le surnom familier que ma sœur aînée a donné à mon Grand père, je l’embrasse et me retire dans ma chambre.

Comment cet homme, toujours parfaitement soigné, au regard tendre et rigoureux à la fois, lui qui ne manifestait jamais ses sentiments, ne pouvait-il contenir sa peine ? Comment le président honoraire des cadres textiles de Normandie, ne pouvait-il retenir ses larmes, même en privé ?

Je devrais attendre cinquante cinq années pour comprendre la véritable personnalité d’Apa. Cet homme de tempérament, exigeant pour lui-même, un symbole du self-made-man, lui qui a réalisé un parcours professionnel sans faute et qui a toujours maîtrisé ses émotions, à l’exception de deux évènements.

C’est grâce à ses notes autobiographiques qu’il a, soigneusement consignées dans une chemise jaunie par le temps, et retrouvée par hasard dans le semainier de ma mère, que je peux raconter, sans jamais romancer, une partie de la vie d’Apa. Son écriture fine, régulière, penchée, reflète tout le sérieux de ses récits. Pour respecter SON histoire, j’ai écrit ce livret en deux parties. La première, Notes autobiographiques, reprend l’intégralité de ses notes, auxquelles j’ai ajouté en préambule, quelques compléments généalogiques. En effet, en 1970, accompagné de ma mère, Thérèse Rosay, j’ai entrepris quelques recherches sur la famille Rosay, et par chance je suis très vite remonté à la période pré- révolutionnaire. La seconde partie de ce livret intitulée « Notes anecdotiques », raconte quelques souvenirs de la vie familiale d’Apa, et par extension de sa famille.

Revenons aux deux évènements qui ont déstabilisé mon grand père.

Le premier remonte au 17 juillet 1917, c’est le jour de la disparition de sa chère maman. Elle qui était pour lui : Un symbole de travail de dévouement, d’ordre, et de bonté, elle, qui si économe, n’aura jamais eu ni joie ni satisfaction, si ce n’est le bonheur de connaître les débuts professionnels prometteurs de son fils Edouard. Elle dont les modestes revenus de couturière à domicile suffisaient à peine à payer la « pitance ». A son chevet, chez les sœurs franciscaines de la rue de Joyeuse à Rouen, où il l’a fait admettre pour soigner sa tuberculose, Apa, au-delà de la peine due à la perte de celle qu’il aimait tant, a un immense regret, celui de n’avoir pu accueillir sa mère à son domicile pour qu’elle y passe ses derniers jours.

Ses modestes revenus de comptable débutant, ne lui permettaient pas en juillet 1917, de financer son mariage avec mademoiselle Alice Bonnet dont il était tout simplement « amoureux » depuis un an. Il aurait tant aimé…

Le deuxième évènement, c’est celui relaté au début de ce prologue, la disparition d’Alice Bonnet, devenue le 2 avril 1918 (neuf mois après la disparition de sa mère) Madame Edouard Rosay.

Il y avait dans le couple Rosay, un respect mutuel, dû sans doute à leur origine et leur réussite professionnelle. Durant quarante ans, Edouard, Apa, a suivi avec admiration, l’étonnante carrière de son épouse. Il écrira à la fin de sa vie, un opuscule à destination de ses enfants et petits enfants, relatant la vie exemplaire de « Madame Rosay » notre chère Mémé. Ce document a disparu, et c’est déplorable. Je ne reprendrai pas ici la vie de « Mémé », ce n’est pas l’objet de ces notes biographique d’Edouard Rosay, je citerai seulement ses principales qualités : Une chrétienne convaincue, une excellente professionnelle de l’assurance (souvent crainte !), une si bonne grand’mère…

De la vie familiale d’Edouard et Alice, mais aussi de leurs filles Thérèse et Françoise, nous retiendrons quelques anecdotes qui figurent en deuxième partie de ces notes biographiques. Quant aux sentiments exprimés par Apa pour sa femme et ses enfants, ne rêvons pas ! Ils les a toujours gardé pour lui. Fierté ? Pudeur ? Crainte du ridicule ? Ou plus simplement le résultat d’une éducation stricte où l’on apprend à ne jamais manifester ses sentiments en pu

Xavier Poirot-Bourdain

Petit-fils d’Edouard Rosay

Marseille

1 août 2013

Première partie

Notes

autobiographique

Mes origines familiales

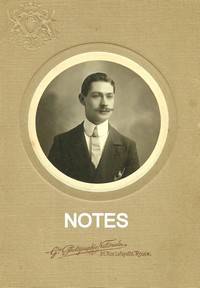

Ci-dessous

Apa le 6 avril 1963 à Lyon lors d’un congrès national des cadres du textile. Notre grand’mère, sa femme, Mémé, s’est éteinte il y a tout juste cinq ans, le 5 mai 1958. Après son décès, Apa a 68 ans, il est retraité depuis trois ans, garde des contacts avec son ancienne entreprise, les établissements Campard à Rouen, notamment pour la formation de comptables stagiaires. Il reste par ailleurs très investi auprès de syndicat des cadres du textile de Normandie, dont il devient le président, précisément en cette année 1963.

Depuis 1958, Apa ne supportait pas la solitude, et il faudra beaucoup de… génie à son entourage pour le convaincre de reprendre des activités professionnelles, syndicales et aussi familiales avec ses petits enfants. Sur la photo, il est heureux, bien que l’on perçoive dans son regard un léger sentiment d’amertume, celui de l’absence de son épouse.

Mes chers enfants et petits enfants, j’aimerais partager avec vous ma Biographie. Biographie ! C’est un bien grand mot, si l’on considère que dans ma famille nous avons très peu de traces écrites concernant les origines locales, et bien sur pas de véritable arbre généalogique, tant du coté de mon père : Joseph Toussaint Rosay, que du coté de ma mère Désirée Armantine Roussel. J’ai retrouvé quelques notes concernant la famille de votre chère mère, que je vous soumets bien volontiers.

En préambule, je vous dirais que c’est lorsque j’ai eu l’age de comprendre les choses de la vie, c’est-à-dire dans ma quinzième année, que ma mère a tenté de me donner quelques notions de nos origines et de notre condition sociale.

Ma mère avait 56 ans et mon père était mort depuis une dizaine d’année, épuisé par le travail, à l’age de 48 ans. Je vous fait grâce de mon quotidien en 1905 ! Il me semble inutile de revenir sur ces années difficiles. De mémoire, je reprendrai quelques phrases de ma mère :

« Les gens pauvres n'ont pas d'histoire. Ils naissent ouvriers, de parents ouvriers et à cette époque, la vie se constituait ainsi. » Quoi dire de plus ? Rien ou presque, et elle ajoutait « l’essentiel de nos jours, consiste à assurer la pitance journalière ! ».

Je vais néanmoins tenter de relater ce que j’ai retenu, ou ce que j’ai appris à bâton rompu au cours de ma vie.

Mes chers enfants et petits enfants, je reviens vers vous après vous avoir grossièrement exposé la généalogie de ma famille. Vous pourriez vous poser la question : Que sont devenus ces cousins Bonnet, Roussel, Millet… et autres Pestre dont je ne vous ai pas encore parlé. Comme je vous l’ai expliqué au début de ces notes, j’ai eu une vie « Laborieuse » et il en fut de même pour votre Grand’Mère.

Durant la première partie de notre vie, que je pourrais situer de 1918 (date de notre mariage) à 1940, nous avons eu bien peu de loisirs pour revoir la famille. Ajoutez à cela que les Bonnet, installés depuis des générations dans les Deux Sèvres étaient agriculteurs (pour l’ensemble de la famille) et disposaient eux-aussi de bien peu de loisirs !

Enfin, il y a eu les enfants, Thérèse et Françoise qui l’une et l’autre ont poursuivies de brillantes études, ce qui nous demandait de la présence auprès d’elles en dehors de nos professions très absorbantes. Thérèse et Françoise garderont de notre vie familiale le souvenir d’une éducation stricte, trop stricte peut-être à leur goût… elle garderont également un souvenir un peu amer de parents pour lesquels la priorité du « travail » passait peut-être à leurs yeux avant la priorité de la famille. Cependant elles ne pourront jamais regretter d’avoir eu des parents qui ont toujours vécu en conformité avec leurs convictions, qu’elles soient de l’ordre de l’éducation, mais aussi religieuses et morales. La ligne de vie que je me suis imposée dès mon apprentissage lorsque j’avais treize ans, n’a jamais varié. Je peux dire aujourd’hui avec fierté, cela fait cinquante quatre ans que je vote et je n’ai jamais retourné ma veste.

A propos de ligne de vie, et pour être un peu plus léger, j’ai un souvenir d’enfance assez précis qui se passait place Carnot à Rouen. La place Carnot, rive Gauche était face à la gare d’Orléans, à proximité de notre domicile qui jouxtait le jardin des plantes. Donc ce jour là, ma mère est interpellée par une voyante, et elle me demande de lui donner ma main afin qu’elle me prédise mon avenir. Vous aurez une longue route que vous suivrez avec rigueur toute votre vie, et c’est ainsi que vous progresserez, me dit la bohémienne !

Elle ne s’était pas trompée, à l’époque je livrais des plantes dans une carrioles à brancards, et aujourd’hui, j’ai une Peugeot 204 qui est très confortable ! Et c’est ma huitième voiture.

Le contexte familial de ma petite enfance.

Comme vous avez pu vous en rendre compte en regardant, je devrais dire analysant, les arbres généalogiques qui précèdent, vous avez compris que ma mère était une femme veuve remariée tout comme mon père était un homme veuf remarié.

Petit retour en arrière.

Concernant mes grands parents maternels, Eugène Stanislas Roussel et Caroline désirée Hubert, ont eu deux enfants : Eugène Roussel décédé vers 1902 et dont je n’ai aucune trace quant à sa descendance, et Armantine Désirée Roussel, ma mère, née le 10 mars 1849 et qui est décédé le 17 juillet 1917. (9 mois avant mon mariage).

Le premier mariage de ma mère a eu lieu le 1 juin 1874, elle avait 26 ans, c’était avec Paul Lucien Goulet né en 1845. Ils ont eu une fille : Augustine.

Le second mariage de ma mère, a été célébré le 2 mars 1889 à Rouen (elle avait 40 ans) avec Joseph Toussaint Rosay né en 1848, et veuf en première noce de Mary Iredale. Joseph Toussaint avait eu de son premier mariage, une fille : Jeanne.

De l’union de Armantine Désirée Roussel et Joseph Toussaint Rosay, tout deux veufs remariés, est né :

Désirée Armantine Roussel épouse Rosay

Edouard Albert, né le 10 février 1890. Ma mère avait 41 ans à ma naissance et mon père 42.

Le couple Rosay Roussel, comprenait donc trois enfants : Augustine, Jeanne et Edouard.

Malheureusement aujourd’hui, je ne peux vous parler des mes demi-sœurs et vous en comprendrez aisément la raison. Tout d’abord, mon père est mort alors que je n’avais que quatre ans, et je pense, compte tenu de la situation financière de ma mère, que ma demi sœur Jeanne, a été élevée par la famille Iredale (Mary Iredale est la première épouse de Joseph Toussaint Rosay) les Iredale étant d’origine britannique était installés à Sotteville les Rouen. Il faut se souvenir que lors de la construction de la voie ferrée Rouen Paris au cours des années 1850, cinquante pour cent des ouvriers étaient anglais, recrutés pour leur savoir faire. Quant à ma demi-sœur Augustine Goulet, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, y compris dans les années cinquante. J’ai fait récemment des recherches qui malheureusement n’ont pas abouti. C’était une femme de caractère…

J’ai passé mon enfance à Rouen rive gauche, entre l’église Saint Clément et le Jardin des plantes, je n’ai pas souvenir de l’adresse exacte de notre appartement situé au rez-de-chaussée d’une modeste maison bourgeoise.

Conditions sociales de la famille

Mon père lorsqu’il avait quarante cinq ans, conduisait la machine à vapeur de l’Union Commerciale de Rouen, cette entreprise a été reprise en 1905 par monsieur Campard. A cette époque il en profite pour assister un contremaître et devient chauffeur-mécanicien des appareils à vapeur . C’était un métier qualifié qui demandait beaucoup de sérieux, il devait être assez bien rémunéré, car à son salaire de 5 francs par jour, on ajoutait les primes d’ économies de charbon et de bon entretien de la machine, qui conditionnait la bonne marche de l’établissement du point de vue traction, en effet toutes les énergies motrices de l’usine dépendaient de cette « centrale » à vapeur.

(salaire d’environ 800 euros par mois sachant qu’il travaillait soixante dix heures par semaine…).

Mon père était coquet d’après les dires de ma mère, c’est ainsi qu’en 1879 (il avait trente et un ans) il s’est acheté sa montre à gousset à l’intérieur de laquelle est gravé son nom, et l’année suivant la chaîne, également en or, ce qui à l’époque, était disproportionné pour un ouvrier. J’ai su par ma mère, qu’il était aussi assez égoïste, ce qui semble vrai, car une montre en or sur le gilet ne demandait que très peu d’effort. (!)

Au décès de mon père, en 1894, je me suis retrouvé seul avec ma mère. Comme je vous l’ai laissé entendre ci-dessus, mes deux demi-sœurs ne vivaient pas avec ma mère, et comment aurait-elle pu subvenir à leur éducation avec d’aussi faibles revenus ? Je l’ai soutenue du mieux que j’ai pu en essayant d’agrémenter son existence, ce qui n’était pas une tâche facile pour moi, car elle refusait pour elle tout plaisir, même minime, estimant que son « cher Edouard » était prioritaire. Elle s’est éteinte à soixante huit ans, emportée par la tuberculose des vieillards. Cette maladie tant répandue au début du siècle, commençait à être soignée grâce au progrès de la médecine, mais comment ma mère aurait-elle pu avoir accès à des consultations qui coûtaient très cher ? Elle était épuisée, usée, son travail dans l’ombre pour le bien de son fils l’avait vieillie prématurément.

Elle restera pour moi, au delà de tout l’amour que je lui portais, un symbole de travail de dévouement et d’ordre. Elle fut économe mais surtout bonne. Sans jamais se plaindre, elle souhaitait avant tout le bonheur des autres et surtout le mien. Je ne pense pas qu’elle eut beaucoup de joies dans sa vie.

Pour juger la bonne gestion de son maigre capital dont elle a hérité à la disparition de mon père, et qui était de l’ordre de mille francs, il suffit de savoir qu’après avoir acheté sa machine à coudre, il lui restait sept ans plus tard, de quoi payer mon costume de communiant en 1901.

Je sais que cela peut vous paraître futile, mais imaginez une femme seule, couturière à domicile pour le compte de particuliers, mais surtout d’entreprises qui avaient la réputation de très mal payer à la tâche des travaux méticuleux, imaginez donc les faibles et irréguliers revenus, et la tentation de dépenser le maigre capital laissé par mon père…

J’étais son préféré, comme vous vous en doutez, mais soyons honnête, elle ne voyait plus la petite Jeanne Iredale confiée à la famille de son père, quant à Augustine, elle était en pension complète chez les sœurs, et je pense qu’elle devait être plus « au service des sœurs » que confiée aux sœurs pour son éducation. Je pense qu’elle devait envier ma situation, celle de l’enfant « fruit de l’amour » élevé par sa maman.

Je me devais de rendre à ma mère tout l’amour qu’elle avait pour moi. Devant son lit de mort, chez les sœurs franciscaines de la rue de Joyeuse où j’avais réussi à la faire admettre et où elle est restée une dizaine de jours, j’ai pleuré, non pas parce que elle était morte, puisque tout le monde doit mourir, mais parce que cette mère, que l’on peut appeler une sainte femme est partie sans avoir pu jouir du bonheur, et surtout du juste repos auquel elle avait droit auprès de sa belle fille. Je savais combien elle aurait été heureuse de vivre avec ses enfants qui envisageaient de se marier. Eux aussi n’étaient pas riches, ils devraient attendre quelques mois avant d’accumuler quelques économies pour se marier.

Quels souvenirs ? que m’a-t-elle laissé ? Matériellement bien peu de choses, mais moralement, tout. Cependant, c’est bien le matériel qui est palpable après la mort, et je me dois de vous énumérer les quelques souvenirs que mes descendants trouveront après ma disparition. Chacun de ces petits souvenirs matériels constitue à mes yeux un symbole.

Il s’agit : d’une petite montre en argent avec sa clé de remontage (elle est toujours en état de marche) avec sa cordelière en coton en guise de sautoir. Ne vous attendez pas à un objet de grande valeur, pour moi c’est un symbole de simplicité.

Autre objet lui ayant appartenu, le Quart de Pouce appelé également tisserande, qui est dans le tiroir de mon bureau. C’est le symbole le plus beau qui soit, celui de son travail. Pour les profanes je dois préciser que ce quart de pouce est en fait un compte fils, employé par les tisserands pour contrôler le démêlage des tissus.

En troisième lieu, c’est sa travailleuse (comme ce terme lui convient bien) c’est une boîte à coudre qui est chez Françoise. S’il est difficile de la considérer comme un symbole, elle est un gage de bon goût.

A mes yeux, ces quelques objets ont plus de valeur que tous les bijoux de famille. Mes chers enfants et petits enfants, respectez ces symboles, et soyez fiers de les posséder. N’oubliez jamais que sans le travail de ma mère jamais je n’aurai eu la carrière professionnelle dont je peux m’enorgueillir aujourd’hui. N’ayez jamais honte des origines de vos grands parents, bien au contraire, soyez heureux, je dirais même dignes d’appartenir à une « belle » famille.

Pour en terminer avec les objets symboles laissés par ma mère, je dois ajouter qu’elle possédait deux alliances. La première était assez curieuse, elle ressemblait à un anneau roux qui avait la particularité, de s’ouvrir par le milieu sans que les parties soient séparées et sur la partie plate était gravée la date de son premier mariage : 1 juin 1874. Cette alliance a disparu au cours de son bref passage chez les sœurs franciscaines, la seconde est beaucoup plus classique elle est en or rouge, avec un dessus plat et sans inscription, elle est dans mon coffre.

En conclusion sur cette première partie, bien loin de me mettre en avant, car encore une fois c’est à ma mère que je dois ma réussite professionnelle et sociale, je reprendrai quelques faits de la vie des ouvriers en 1900, la vie que j’ai connue quand j’avais dix ans.

L'essentiel du budget des familles ouvrières était absorbé par les besoins alimentaires, et quand je parle d’assurer la « pitance » ce n’est pas une image. Ensuite le logement, qui coûtait cher au regard des revenus et souvent pour des habitations insalubres. Je crois me souvenir que chez ma mère il y avait trois pièces, ce qui était un luxe à l’époque. Si ma mère s’est éteinte à 68 ans, il ne faut pas oublier que mon père est mort à 48 ans ce qui était la moyenne de durée de vie pour les ouvriers de cette époque. Enfin, je vous parlais de la tuberculose dont est morte ma mère, sachez que c’était bien une maladie de « prolétaire » fort heureusement il n’y a pas eu d’alcoolique dans ma famille ce qui était tellement courrant à l’époque.

Les maigres salaires des ouvriers ne leur permettent pas d'épargner : ils sont à la merci d'un accident ou du chômage. Le travail précoce des enfants permet de compléter les revenus familiaux mais leur interdit de réelles études. Les chances d'ascension sociale sont donc limitées : qui naît fils d'ouvrier sera ouvrier à son tour. (n.d.xpb)

Esquisse de moi-même.

J’ai commencé à travailler à treize ans, époque à laquelle je suis sorti de l’école Mullot (quartier du jardin des plantes) avec mon certificat d’études primaires en poche. J’étais un écolier consciencieux, j’aimais le calcul plus que le français, et à cette époque je ne songeais pas suivre d’autres études, d’abord cela ne se faisait pas dans notre milieu et ensuite, comment ma mère aurait-elle pu les financer, sans compter qu’à treize ans je pouvais apporter une petite aide financière à ma mère. Nous étions en 1903,

Il a toujours été de règle dans les familles sérieuses de donner un métier à un garçon pour les raisons que j’énumérais à l’instant. C’est ce qui a été recherché pour moi, et là encore, ma mère qui me protégeait tant, a souhaité me trouver du travail par relation, plutôt que je me rende à l’embauche d’une usine comme cela se faisait dans la plupart des cas.

Un cousin éloignée de ma mère, le cousin Charles Pain, qui était contremaître dans le textile, connaissait un artisan mécanicien qui travaillait dans les filatures et tissages et formait des apprentis à proximité de notre habitation. Depuis une vingtaine d’années, les entreprises textile construisaient leurs ateliers sur la rive gauche de la Seine, je peux même ajouter qu’à l’age de treize ans, je ne connaissais pas la rive droite.

L’ami du cousin Charles ayant accepté de me prendre comme apprenti et me donner une formation, je me rendais en septembre 1903 à sont petit atelier. Habillé d’un pantalon en velours et d’une veste en lustrine (en coton assez brillant) j’avais une allure d’un digne et bon mécanicien.

Me voilà présenté au mécano en question qui s’appelait Charles de son nom de famille. L’atelier se trouvait au bout de l’avenue de Grammont à hauteur de la rue du Cours. (près de l’Eglise Saint Clément). Nous étions deux ou trois jeunes apprentis en formation chez monsieur Charles. En guise d’apprentissage, le fameux Charles ne s’occupait pas de nous, c’est ainsi que je me retrouvais à tirer une carriole pour faire les livraisons, parfois très éloignées y compris sur la rive droite. Ma mère me demandait de rester docile, surtout vis-à-vis du cousin Charles Pain.

Après quelques mois de livraisons, je gagnais 5 fr par semaine (mon père en 1894 gagnait 5fr par jour) ce qui représenterait environ trois francs par jour.

Dans cet atelier, il y avait une ouvrier qui m’avait pris en grippe dès le premier jour, et en l’absence de Monsieur Charles, il chargeait ma carriole pour lui éviter de faire des livraisons. Un jour, avant de partir rive droite, je lui demande l’heure, il fait semblant de ne pas entendre, je lui repose la question, et il me répond « Ca ne te regarde pas ». Furieux (je venais d’avoir quatorze ans) je saisis son marteau et d’un coup sec, j’écrase sa montre qu’il avait posée sur son établi ! Bien entendu, j’ai été « liquidé » sur le champ sans être payé de ma journée. Restait à raconter l’incident en rentrant à la maison. Ma pauvre mère qui fondait tant d’espoir sur mon apprentissage, était désolée et répétait sans cesse « Mon Dieu que vais-je faire de toi… et que va dire le cousin Charles ? ».

Après quelques jours pendant lesquels je bricolais dans la maison, la providence s’est manifestée en la personne d’un autre cousin. Le cousin Laurent, horticulteur, installé également rive gauche. En voyant ma mère désespérée, il m’a dit : Puisque tu es sans travail, je veux bien t’embaucher, je te donnerai également cent sous la semaine, tu travailleras dix heures par semaine, mais pas le dimanche.

Me voilà embauché comme aide jardinier. Avec mon entraînement de livreur et tireur de carriole, j’étais devenu un véritable expert, et mon cousin pour me mettre à l’épreuve me demandât d’aller chercher du fumier dans un de ses entrepôts rue Saint Julien. Très rapidement il me demandait d’approvisionner une boutique de Fleurs dont il était propriétaire place des Carmes à Rouen, laquelle était tenue par sa fille qu’il avait eu lors d’un premier mariage.

Chaque vendredi j’installais au marché de la place de la Rougemarre un stand de fleurs et plantes diverses, et le soir je retournais récupérer les invendus.

A l’époque où j’écris ces lignes, je ne sais plus quelle allure j’avais lorsque je tirais ma carriole, les brancards sous les bras, mais ce dont je me souviens, c’est de la réflexion d’un employé : Vous êtes un vrai champion !

Bien des années après cette période d’apprentissage, nous avons gardé quelques relations avec cette branche de la famille, et après la mort du cousin Laurent, c’est son épouse qui a repris l’exploitation qui était relativement importante, elle comptait en effet six ou sept grandes serres. Ma cousine qui était la crème des femmes dans tous les sens du mot, est décédé à 65 ans. Je n’ai jamais revu mes cousins, non par indifférence ou inimitié, mais simplement parce que chacun a vécu sa vie sans occasion de se retrouver.

A l’approche de mes seize ans, il était temps de songer à une situation plus stable, j’avais acquis quelques notions du travail, et surtout j’avais appris à être courageux et ne pas discuter les ordres.

C’est alors qu’un ami que j’avais rencontré place de la Rougemarre, et qui travaillait chez Maletra à l’atelier dit « Les petits produits » (il travaillait seul à la confection de produits chimiques délicats) a informé ma mère que l’on cherchait un jeune homme pour assister un vieux contremaître. Sur son conseil, je pose ma candidature pour ce poste et je suis convoqué. Je ne connaissais rien aux produits chimiques, mais j’étais prêt à apprendre, j’en avais assez de tirer une carriole, et puis à seize ans, l’âge ou on commence à avoir de la moustache on commence à se prendre au sérieux.

Pour ma première rencontre aux établissements Maletra, il s’est passé une petite scène amusante dont j’ai gardé le souvenir. En effet il s’agissait d’un emploi légèrement supérieur à celui de commis jardinier et pour me présenter à l’embauche, je n’avais pas d’autre tenue que le fameux pantalon de velours accompagné de la veste en lustrine le tout accompagné d’une casquette que je venais de m’acheter. J’avais conscience d’un avenir nouveau et j’étais intimidé à l’idée de me présenter ainsi. Devinant ma gêne, ma mère me dit, va mon garçon, lorsqu’on est propre, on peut aller partout. Propre certes, mais j’aurais préféré une tenue plus appropriée. Bref le jour convenu, à huit heures du matin, je me présente à une secrétaire qui me demande de patienter et de m’asseoir sur la banquette située dans le couloir des bureaux Maletra. J’attends ainsi jusqu’à onze heures, qu’on me dise d’entrer dans le bureau du grand patron. Surprise pour moi qui pensait rencontrer un contremaître. Ce grand patron, monsieur Fréraux en personne, m’a fait l’effet d’un seigneur. C’était la première fois de ma vie que je m’adressais à un tel pontife, je regardais ma tenue et me sentais encore plus gêné.

Il m’a questionné sur mes études… Hum… et pour se rendre compte de mes connaissances, il m’a demandé : Laquelle est la plus grande de ces deux fractions : 9/10 ou 99/100 ? Sans sourciller, je donne la bonne réponse et je suis élu ! Conclusion immédiate, j’étais embauché. Nous étions à la mi février (je venais d’avoir seize ans) et il fut convenu que je prendrai mon travail le premier avril après un stage au laboratoire. Les conditions étaient beaucoup plus avantageuses que lors de mon apprentissage, en effet je gagnerai le double, soit 40 francs par mois, mais rien les deux premiers mois pour compenser les frais des instruments de laboratoire que je pourrais casser à mes débuts.

C’est ainsi que j’ai gravi mon premier échelon.

Je vivais seul avec ma mère. J’ai pris conscience de cette future situation qui me permettrai à mon tour de l’aider financièrement. Je comprenais aussi que je devais m’instruire et ne pas en rester à mes seules connaissances acquises au certificat d’études. Mon nouveau travail d’assistant était compliqué et très prenant, je n’avais pratiquement plus d’horaires. Heureusement cette période a été écourtée. Quelque mois après mon embauche, j’étais parachuté aux Sels et Cristaux de soude où le contremaître que je devais théoriquement remplacé était également affecté. Lavandier était un homme extraordinaire d’une grande simplicité, il a été mon conseiller et je lui dois une reconnaissance éternelle. C’était un homme qui impressionnait par sa stature et sa gentillesse. Il jouissait de l’estime générale des employés des établissements Maletra. Ce n’est pas sans émotion que j’au lu dans le journal Paris Normandie, la disparition de sa seconde fille que je connaissais très bien.

Ce nouvel atelier était beaucoup moins contraignant pour les horaires, ce qui me permettait de suivre des cours du soir. Je m’inscrivais à plusieurs cours, car je devais parfaire mes maigres connaissances, mais je devais surtout apprendre ce qui ne m’avait pas été enseigné, et j’avais bien conscience de ce vide. Ces cours étaient soit gratuits quand ils dépendaient d’association ou de syndicat, soit payant lorsqu’ils étaient dispensés dans des établissement privés.

Je suivais l’homme du laboratoire, qui était présent à l’usine de 7 heures du matin à six heures du soi, à cette époque on disait pas encore dix huit heures, lorsqu’un beau matin, ou plutôt un mauvais matin, je croise le grand pontife Fréraux qui a prétendu qu’étant dans la fabrication, je devais me conformer au régime de l’usine et commencer à six heures du matin. Cela me donnait moins de temps pour travailler chez moi, car j’étais obligé de me lever à cinq heures un quart d’autant plus que mes cours qui se tenaient à l’ancien hôtel des sociétés savantes rue Saint Lô se terminaient à sept, voir huit heures du soir. Je mangeais souvent quignon de pain dans le tramway pour ne pas être en retard. Il ne me restait que bien peu de temps pour les distractions.

J’avais un chef de service, un ingénieur nommé Fourton qui était un excellent homme et qui m’aimait beaucoup, un jour il me dit : Mon vieux Rosay, il ne faut pas rester la dedans, foutez le camp car vous n’aurez jamais ici de situation. Je lui répondais que c’était bien mon avis et que j’y songeais depuis longtemps. J’avais une idée en tête, celle de faire du courtage maritime, et pour réaliser ce projet, je suivais des cours d’anglais et de tarification des transports par chemin de fer (ce qui est beaucoup plus compliqué que l’on suppose). J’apprenais également la comptabilité. En fin d’année pour certaines matières il y avait un examen, ce qui était le cas pour la comptabilité pour laquelle je décrochais le deuxième prix. Etant pratiquement parti de zéro, j’avais tout à faire.

Poursuivant mon travail chez Maletra, j’étais maintenant à l’atelier de sulfate de fer, j’avais encore moins de temps disponible, mais qu’importe l’essentiel de mes cours était pris.

Au cours de comptabilité qui se déroulaient le dimanche matin, j’ai rencontré monsieur Folain qui devait prendre une place de caissier et se préparait à cet effet. Un jour il me parle de sa situation et me dit : Connaissez-vous quelqu’un qui voudrait rentrer dans l’assurance pour prendre une place de caissier ? Immédiatement et sans hésiter, je lui réponds oui, et j’ajoute, c’est moi.

A ce stade de mon récit et avant de vous parler du deuxième échelon que je m’apprêtais à franchir, je vous propose un petit retour en arrière. sur mon quotidien à Rouen en 1910.

Lorsque j’ai pris ma retraite à l’age de 71 ans, je me suis posé la question : Mais pourquoi ai-je été obligé de commencer aussi bas ? Sans que cela soit une honte, bien au contraire puisque j’en tire une certaine fierté aujourd’hui. Comme je le disais au début de mes notes sur notre condition familiale, il y a cette phrase de ma mère : « Les gens pauvres n'ont pas d'histoire. Ils naissent ouvriers, de parents ouvriers et à cette époque, la vie se constituait ainsi ». Ne croyez surtout pas que c’est de la fatalité, mais dans les familles ouvrières du début du siècle, nous avions pas la connaissance des études que j’aurais pu faire après mon brevet. D’abord mon maître d’école, bien que ce soit très ancien je me souviens de lui, était content de moi, il connaissait ma condition : orphelin de père et une mère n’ayant que de modestes revenus, je pense donc que c’est par devoir vis-à-vis de ma mère, qu’il ne m’a pas incité à poursuivre des études secondaires. Enfin, dans mon entourage, lorsque j’avais 10/13 ans, je n’avais comme amis, je devrais plutôt dire entourage, que des enfants qui travaillaient après l’obtention du certificat, je ne vais pas dire que mon idéal était de trouver un apprentissage, mais en réalité je ne connaissais rien d’autre !

Ce qu’il faut savoir, c’est que le certificat était obligatoire pour rentrer dans une entreprise comme apprenti, ce qui déjà nous situait (en principe) au dessus du simple ouvrier, qui à l’époque commençait à travailler souvent à 10 ans. Quant à notre quotidien, ma mère et moi, il n’était pas de tout repos !

Ma mère se levait souvent avant moi, vers cinq heures du matin, elle me préparait une gamelle pour le midi, puis elle se rendait dans un des ateliers textiles qui se trouvaient à coté du jardin des plantes actuel, et là elle remettait son travail et attendait parfois des heures avant qu’on lui remette une commande, ensuite elle passait à la caisse. Quant à moi, je commençais mes journées à 6 heures du matin et je rentrais le soir jamais avant 19 heures. Je travaillais dix heures par jour, mais je me souviens que ma mère m’avait rapporté que mon ère au début de leur mariage, travaillait parfois quinze heures par jour… Ce sont des réalités que vous aurez du mal à comprendre quand vous lirez ces notes, et pourtant à l’époque… nous n’y pensions pas.

Pour ne pas rester sur une note triste, celle d’un quotidien sans avenir, je vais maintenant passer à ce que je nomme mon deuxième échelon dans la société, je devrais plutôt dire dans le monde du travail.

Revenons à ma rencontre aux cours de comptabilité où j’ai rencontré monsieur Folain.

Monsieur Folain me donne les coordonnées d’un important cabinet de courtage en assurances qui recherchait un caissier et me prie de me présenter de sa part au Directeur, Monsieur Goupil père. Très rapidement un rendez-vous est pris, et je rencontre Monsieur Goupil, qui lui aussi avait des allures de seigneur. Après un bref entretien au cours duquel il a testé mes connaissance en comptabilité et aussi vérifier mon tout récent diplôme, il conclut : C’est bon, je vous embauche, vous percevrez 120 francs par mois et vous commencerez le premier juin.

Vers la fin avril, je demande à rencontrer monsieur Fréraux l’autre seigneur avec lequel j’entretenais de très bons rapports, pour l’informer de ma décision de quitter les établissements Maletra à la fin du mois de mai. Nous étions en 1913 et j’avais 23 ans. Ce qui m’a étonné dans un premier temps c’est qu’il a tenté de me retenir, et en plus, fin avril, il m’a nommé contremaître en titre attaché à l’atelier des sulfates de fer. Mon avancement donné par un tel homme dans ces circonstances eut un très grand prix pour moi.

J’ai donc quitté les établissements Maletra le 31 mai 1913 avec un salaire de 80 francs par mois pour gravir mon deuxième échelon et pour m’éloigner de plus en plus de…mes carrioles !

Avant de continuer, il faut que j’ouvre une parenthèse. Physiquement, j’avais beaucoup grandi, et le régime alimentaire auquel j’étais astreint n’était pas favorable à une bonne santé, sans compter un travail très difficile, je suis devenu un grand échalas (sic) de sorte que lorsque je suis passé au conseil de révision en vue d’effectuer mon service militaire, je pesais à peine cinquante cinq kilos pour un mètre soixante dix huit !

En cette fin mai, j’avais quitté le pantalon de velours et la veste en lustrine pour entrer au cabinet Goupil vêtu d’un complet bon marché mis convenable. J’avoue que lorsque je suis entré dans le bureau pour la première fois, j’avais l’air « godiche ».

Que de changements en ce 1 juin 1913, je commençais mon travail à huit heures trente, ce qui me laissait deux bonnes heures le matin pour me promener en forêt du Rouvray à vélo. J’étais doublement heureux, car je pouvais aider ma mère et contribuer à améliorer son ordinaire, et Dieu sait que nous en avions besoin.

Le 13 juin, à une table qui jouxtait mon bureau, j’ai vu s’installer, celle qui cinq années plus tard deviendrait ma femme.

Au cabinet de courtage, rapidement j’avais obtenu de monsieur Georges Goupil d’être augmenté de vingt cinq francs par mois à condition de prendre du travail supplémentaire. Je dois dire ici, que l’exploitation continuait… elle avait commencée chez Malétra et se perpétuait chez Goupil frères. Qu’importe pour moi, l’essentiel était que j’avais démarré. Je ne regrette en rien mon passage au cabinet d’assurances qui a duré quatre ans. Mon travail, un peu routinier, consistait à tenir la caisse du bureau direct, c’est-à-dire du guichet ouvert au public, en plus je devais enregistrer les paiements effectués par courrier et aussi tenir la comptabilité des dépenses courantes. Mon travail supplémentaire n’était franchement pas intéressant, je devais vérifier les livres d’émission de primes pour voir s’il n’y avait pas d’erreur d’une année sur l’autre…

Mon passage chez Goupil correspond également aux quatre ans de la Grande Guerre, ce qui peut expliquer la « routine » le cabinet des frères Goupils a stagné pendant cette période.

Quatre ans plus tard, nous sommes en juin 1917, je trouve une place de comptable chez Quitard à Rouen, dans des conditions satisfaisantes, mon salaire passait à 250 francs par mois et en plus le personnel percevait deux tonnes de charbon par an ce qui était un avantage non négligeable. Quelle joie ce fut pour moi d’annoncer à ma chère mère, cette promotion. Malheureusement sa santé depuis quelques mois déclinait, je la sentais toutefois réjouie pour moi. Elle ne profitera guère de ma nouvelle promotion.

Je qualifierai mon entrée chez Quitard de troisième échelon. Mon nouveau poste m’a vite fait comprendre que mon second prix de comptabilité était bien peu de choses, j’avais tellement à apprendre ! Heureusement, la providence (encore une fois) a mis sur ma route monsieur Cailly, un expert comptable qui était chargé des inventaires. J’ai fait beaucoup d’efforts et je m’en suis sorti honorablement. C’est bien dans cette maison que je me suis formé au métier de comptable.

Après le décès de ma mère en juillet 1917, j’étais seul, mademoiselle Henot, devenue par la suite madame Véraquin, aussi dévouée et gentille qu’elle est encore aujourd’hui, m’a mis en rapport avec madame Basselin qu’elle appelait sa grand’mère mais qui était en fait la femme du second mariage de monsieur Hénot. C’était la meilleure des femmes, elle habitait une petite maison rue Parmentier (quartier du Jardin des Plantes) de sorte que je prenais mes repas chez elle sans être éloigné de mon domicile. Comme je le relate plus haut, au Cabinet Goupils frères, j’avais fait la connaissance de mademoiselle Bonnet, et sans nous l’avouer nous nous aimions. Nos promotions réciproques nous permettaient d’envisager un mariage, mais nous devions économiser pour financer un minimum d’ameublement. Nous devions encore attendre quelques mois avant de nous dire tout haut ce que nous pensions tout bas, c’est-à-dire que nous étions fait l’un pour l’autre.

Enfin, à la fin de l’année 1917, quelques mois après la mort de ma mère, nous fixions la date du 2 avril 1918 pour nous marier. Comme la tradition le veut, et c’est toujours ainsi je crois, le mariage devait avoir lieu dans le « patrie » de la future épouse. Mademoiselle Bonnet étant originaire des deux Sèvres, (Pamproux), fille de parents agriculteurs, nous nous sommes rendus sur place pour préparer dans la plus grande simplicité notre mariage. Petit rappel, nous étions à la fin de l’année 1917, où se vivaient les pires moments de la grande guerre. La plupart des curés ayant été rappelés sur le front, nous avons dû nous rabattre sur le village de Soudan pour nous marier religieusement. Ce fut finalement un bon compromis car le petit village de Soudan se trouvait entre Pamproux et la Mothe-Saint-Heray, les « fiefs » des Bonnet Millet.

De retour à Rouen, nous avons vécu provisoirement dans la maison de ma mère que j’avais gardée après son décès.

Je passe maintenant sur mon quatrième… cinquième échelon. Chez Quitard, où je suis resté une vingtaine d’année, j’avais mis le pied à l’étrier de la comptabilité ce qui me donnait de bonne références pour trouver un autre travail par la suite. Ce fut aux Etablissements Campard que je devais parfaire ma carrière de comptable. Je ne m’attendais pas dans mon parcours, à entrer chez Campard, qui avait racheté l’Union Commerciale où mon père travaillait et ou il s’est éteint à l’age de 48 ans en 1894. Ainsi, pour couronner ma carrière, je m’asseyais quarante cinq ans après la mort de mon père, dans un des meilleurs fauteuils de la maison.

Tout cela ne s’est pas fait sans travail, mais heureusement j’ai toujours été soutenu par ma mère.

Février 1969

E. Rosay

Fin des notes autobiographiques.

A la suite de ces notes, Apa a consigné, toujours avec sa belle écriture fine et penchée, quelques recommandations que je reprends ci-dessous.

NOTES

et recommandations

Je désire être inhumé très simplement dans l’intimité familiale, et de quelques bons amis.

Autant que possible, le service aura lieu à Saint Patrice (mémé).

Ni fleurs ni deuil.

Le faire part de décès devra être surmonté d’une croix. En opposition avec les faire-parts des enterrements civils. Pour m’identifier, je demande qu’on indique :

Chef de comptabilité en retraite

De l’ex-société Campard et de Grammont

Président d’honneur

Du syndicat des cadres du textile

De Normandie (1)

Administrateur honoraire de la caisse d’allocation vieillesse et de congés de Lille.

Malgré l’intimité familiale, il faudra prévenir :

1) La famille hélas bien courte :

(définir les personnes)

Mme Pestre (1) Anne Marie, 86 ans Saint Sauvan. t. 43 92 10

Mr et Mme Albert Bonnet, (2) 148 rue Saussure Paris 17 ème, en leur demandant l’adresse de leur mère et de leurs frères et sœurs pour les prévenir directement.

Mr Marcel Dubois (3) 17 Angerville d’Aunis.

2) Les anciens collègues et amis :

Mr Merlin (4) (Ets Campard) rue Dornat 60 Formerie T 76

Prévenir également ses enfants.

Mr Poullard 181 bis bld de l’Yser. Rouen. T 70 19 07

Mr Wilcomme 222 imp. De la Plaine 76 Bois-Guillaume

T. 71 90 15

Mme Bélivée 74 rue nationale 59 Lille

Mme Cornu (5) route d’Houppeville 76 le Houlme. T. 76 70 61

Mr Meunier Directeur de la C.A.V (caisse d’allocations vieillesse) 32 rue de l’Avalasse Rouen. T. 70 59 64 En cas d’absence, demander Mademoiselle Etur.

Mr Bouret 11 r. Emile Lecoeur 76 Mesnil-Esnard

T. 77 44 39

Mr Gambier Montigny. 76 Saint martin de Boscherville.

T. 76 95 35

Mr Niger 63bis rue Stanislas Girardin Rouen

Mr Fournier 2 rue Thomas Becket 76 Mont Saint Aignan

Mr Giot 20 rue Lebourgeois 76 Bonsecours T. 71 79 29

Mr Bruge. Fédération des Cadres du Textile.

1 Place de l’Arsenan Lille T. 54 78 31

Mlle Gromier 24 av. Georges Metayer Rouen.

Mr et Mme Octover-Briraut. 169 Bld. Poincarré 62 Béthune.

Mr et Mme Strupler 6 av . des Baumettes 06 Nice.

Mr et Mme Grimaud (6) Hôtel du Cheval Blanc Bléré. 37 (plus)

Suite des recommandations.

Le portrait de ma mère sera à mettre avec moi dans mon cercueil.

Biens d’héritage

En dehors de la maison et du mobilier, il y a quelques valeurs en dépôt dans mon coffre (7). Dans mon coffre il n’y a pas d’objets de valeur marchande mais seulement de très grands souvenirs. Il y a la montre de mon père. Une des deux alliances de ma mère, l’autre n’ayant pas été retrouvée après son décès survenu chez les Franciscaines de la rue de Joyeuse.

Deux pièces bénites, attestent des deux mariages religieux de ma mère.

La petite montre en argent de ma mère avec une cordelière, elle est à remontoir à clé, elle marche, c’est celle qu’elle porte sur son portrait.

Recommandations importantes

Pour le partage des biens mobiliers qui sont de valeurs très différentes, je supplie mes enfants de rester unis, il serait navrant pour la mémoire de ceux qui ont eu tant de mal à les gagner, après être parti à zéro, qu’une division surgisse.

Restez unis, n,’oubliez pas que ces modestes biens ont une valeur inestimable puisqu’ils sont le fruit du travail. Prenez au besoin un commissaire priseur qui fera des lots en accord avec vous en leur donnant une valeur marchande.

La caisse d’allocation vieillesse des cadres, verse une allocation obsèques de 600 francs. Cette somme a peut-être varié. La sécurité sociale en verse une autre.

D’une façon constante, mes fournisseurs sont strictement payés au comptant. Dans le petit classeur du bureau il y a un dossier « Fournisseurs travaux » les dossiers en cours de règlement y sont.

Apa

Autre souvenir combien précieux, c’est le dossier que j’ai constitué en mémoire de votre mère qui porte en titre : Souvenirs d’une belle carrière. Faites le lire à vos enfants, ce sera pour eux un exemple de courage et de dévouement comme il en existe peu. (8)

L’écriture fine et penchée.

Eléments complémentaires.

C.G..C Au sigle CGC figurant sur le faire-part de décès il y a à une demande de précision de la part d’APA. Attention : bien vérifier qu’il est inscrit CGC et non CGT comme je l’ai vu malheureusement sur le faire-part de décès d’un de mes anciens collègues.

(1) Mme PESTRE Anne Marie en attente de précision sur cette Branche. En 1959, j’ai été dans les Deux Sèvres avec Apa, c’était son premier déplacement à la suite du décès de son épouse. Nous avons retrouvé la tante Anne Marie et son Mari ( ??) Pestre. A notre retour à Rouen impasse Saint Maur, il y avait un avis de télégramme sur la porte du jardin. Apa angoissé avait un pressentiment, il n’avait pas tort. Le télégramme nous annonçait la mort du cousin Pestre. Celui qui deux jours avant nous avait remis, bien emballé dans un journal, une bouteille de Calvados maison. Apa avait beaucoup d’amitié pour ce beau-frère. Par la suite avec mon fils Wandrille, je me suis rendu au hameau d’Anne Marie (1987) où nous avons retrouvé la tante Anne-Marie dans son rocking-chair, toute ridée le teint cuivré, elle lisait sans lunettes, un conte pour enfant… elle était très âgée. Nous n’avons plus jamais eu de contact avec cette branche de la famille.

(2) Albert Bonnet c’est un neveu d’Alice Bonnet (Mémé) le fils de Aimé Bonnet. Il avait une sœur Odette, célibataire et deux Frères Pierre et Jean. Il a eu une fille qui était une petite cousine de Thérèse et Françoise Rosay (Thérèse étant ma mère) Cette petite fille un jour où elle jouait avec ses cousines, s’est étouffée, Thérèse et Françoise eurent le réflexe de la baptiser, (sachant qu’elle ne l’était pas) avec un peu d’eau provenant d’une fontaine. Ce fait est authentique et totalement religieux, il est préconisé dans la doctrine de l’église catholique. Dans les années 70, ma mère Thérèse Rosay m’a confirmé cette anecdote que m’avait racontée ma marraine Françoise Rosay. Il y a un mystère chez les Jean Poirot dont je suis issu (Jean Poirot mon père est marié avec Thérèse Rosay elle-même fille d’Alice Bonnet) en effet nous n’avons jamais rencontré Albert Bonnet, fréquemment reçu chez ma marraine Françoise Rosay… Albert a entretenu une longue correspondance avec sa petite cousine Thérèse, ma mère, très amicale. Je possède l’ensemble de ces courriers au cours desquels il demande fréquemment de nos nouvelles. Pourquoi ne nous sommes-nous jamais rencontré ? Albert Bonnet a eu une très belle carrière à la SNCF, où il a terminé directeur général de l’administratif à Saint Lazare, siège d’une des grandes directions de la société. En 2010, ma mère n’ayant plus de lettres de son cousin, nous avons entrepris des recherches, sans succès, pour savoir s’il était toujours en vie, et c’est notre fille Agnès, cadre à la caisse des retraites de la SNCF qui nous a informé de son décès.

(3) Marcel Dubois. Il est le gendre de Léontine Bonnet sœur de Mémé. Marié à Camille Imbert, cousine de Thérèse et Françoise. Dont nous avons souvent entendu parler sans jamais le rencontrer.

(4) Mr Merlin Grand ami d’Apa, qu’il rencontrait souvent à Formerie

(5) Mr Cornu Idem. Apa, en retraite, était administrateur de l’entreprise Cornu au Houlme. C’était pour lui une bonne occasion d’occuper ses journées, lui qui ne supportait la solitude. Il a ainsi prolongé jusqu’ à quatre-vingt ans sa passion pour la comptabilité. Il remplissait cette fonction à titre bénévole. Contrairement à son père, Apa n’était pas égoïste, mais il était impossible de savoir quelles associations il subventionnait (souvent généreusement) tant il était discret. C’est seulement après sa mort…

(6) Mr Grimaud C’était le propriétaire de l’Auberge du Cheval Blanc à Bléré. Apa, lorsqu’il s’est trouvé veuf en 1958 a traversé une période très difficile, refusant de sortir de Rouen, de prendre des vacances, etc. Avec beaucoup de diplomatie, ses gendres l’ont incité à partir… se changer les idées. Ses premières néo-« vacances » se sont passées à Caen… Puis l’année suivante à Domfront, en ensuite à Bléré sur les bords de la Loire, à l’hôtel du Cheval Blanc. A la fin de sa vie, redoutant de conduire pendant un si long trajet (400 kilomètres) ce sont ses petits enfants qui le conduisaient, lui laissant sa voiture sur place. Monsieur Grimaud propriétaire de l’Hôtel du Cheval Blanc à Bléré… ce pourrait être le titre d’un roman de notre ami Maupassant ! En tout cas, pour y avoir séjourné une nuit, je confirme que cela sentait bon les années Maupassant !

(7) Le coffre Il y avait dans le bureau d’Apa un petit coffre fort dont il détenait, toujours sur lui la clé. Cette clé faisait partie d’un trousseau que Apa mettait dans la poche arrière de son pantalon.

(8) Souvenir d’une belle carrière Ce document devait se trouver avec l’ensemble des notes que j’ai trouvé dans le semainier de ma mère. Posons-nous tout simplement la question : Où sont passés ces feuillets ? Apa les a-t-ils bien joint à ses notes autobiographiques, c’est fort probable mais on peut imaginer qu’elles aient été rangées dans un autre dossier qui ait été perdu au cours du déménagement des meubles qui a suivi son décès en 1973. On peut supposer aussi que Thérèse ou Françoise ait préféré les garder, ce qui n’est pas cohérent si on veut respecter la volonté d’Apa, de faire lire ces souvenirs aux enfants. Une autre hypothèse ? Oui.

NOTES

Compléments et explications.

A propos de sa mère Désirée Armantine Roussel.

C’est une évidence qu’Apa adorait sa mère, on l’a bien compris dans ses notes. Il nous a raconté plusieurs fois qu’il était le « fruit de l’amour » c’est-à-dire l’enfant né de l’union de deux veufs remariés. Apa ressemblait aussi à sa mère : un caractère stricte, économe.

A propos des enfants.

Apa et Mémé se sont mariés en 1918, ils ont eu un premier enfant, une fille le 31 mai 1922, qui n’a survécue que quelques heures. Il semble qu’ils l’aient prénommée Gabrielle, car sur le livret de famille, en marge du Prénom, figure : enfant féminin.

Ensuite est née Thérèse, le 17 septembre 1923 à Rouen au 8 impasse Saint Maur, ses parents avaient emménagé… 15 jours avant ! Enfin Françoise née le 11 mai 1928 également à Rouen à la même adresse.

A propos du 8 impasse saint Maur à Rouen.

Apa a été dans un premier temps locataire du 8 impasse Saint Maur à Rouen. C’est le 2 septembre 1923 qu’il a signé son contrat de location avec monsieur Brière. C’est Apa qui fera installer l’électricité, le gaz et l’eau au premier étage. Le loyer annuel était de 2100 francs.

Deuxième partie: Ce n’est pas une tache facile de reprendre quelques anecdotes de la vie d’Apa, sachant que chacun des lecteurs de ces feuillets a ses propres souvenirs. Je m’en tiendrai donc à mes souvenirs dans l’immédiat et peut-être que j’aurai l’occasion de faire un second tirage tenant compte de vos anecdotes. Soyons lucide, le plus important, c’est la première partie de ce livret, car c’est Apa qui l’a écrit.

Ne respectant pas forcément la chronologie des évènements, je reprends quelques souvenirs sans oublier d’y ajouter ceux de celle qui a tant marqué mon enfance, je veux parler de ma chère Mémé.

La première visite à Anne Marie.

Nous sommes en 1959, j’ai douze ans, et j’accompagne Apa dans sa belle-famille qu’il a revu il y a un an à l’occasion de l’inhumation de ma grand-mère.

A chacun de continuer….. et merci d’avoir lu ces quelques notes.

Albert Bonnet

Oncle Pestre

Apa et Mémé 1939

Mémé 1957

Impasse St Maur Rouen le couple Rosay

Apa. La réussite.

302 Peugeot première voiture d’Apa.